Tiefbautag am Fraunhofer Institut zeigt den Status quo auf

Spannende Einblicke zum Stand der Technik rund um autonom agierende Baustellenfahrzeuge lieferte der Innovationstag Tiefbau am Fraunhofer IOSB in Karlsruhe. Während der Gastgeber seine Forschungsarbeiten zum Thema vorstellte, lotete Gastredner Michael Schwall von Volvo die Potenziale für die Baubranche aus. Was heute schon versuchsweise möglich ist, zeigten Live-Vorführungen.

Auf dem Außengelände des Karlsruher Fraunhofer Campus: Ein Unimog samt Anhänger kommt selbständig angefahren und biegt vom gepflasterten Weg auf eine Wiese ab. Dort wartet bereits ein (führerloser) Bagger auf seinen Einsatz. Der Mensch in der Fahrerkabine des Kleintransporters hebt demonstrativ die Hände, um zu signalisieren, dass er den Unimog nicht lenkt. Er überwacht lediglich, ob in den nächsten Minuten auf der Baustelle alles planmäßig funktioniert. Sobald der Transporter steht, legt der Liebherr-R924 mit den Erdarbeiten los. Wenige Minuten später beendet dieser seinen Auftrag mit einem Signal. Das wiederum ist das Zeichen für den automatischen Abtransport des Aushubs und der Unimog fährt davon.

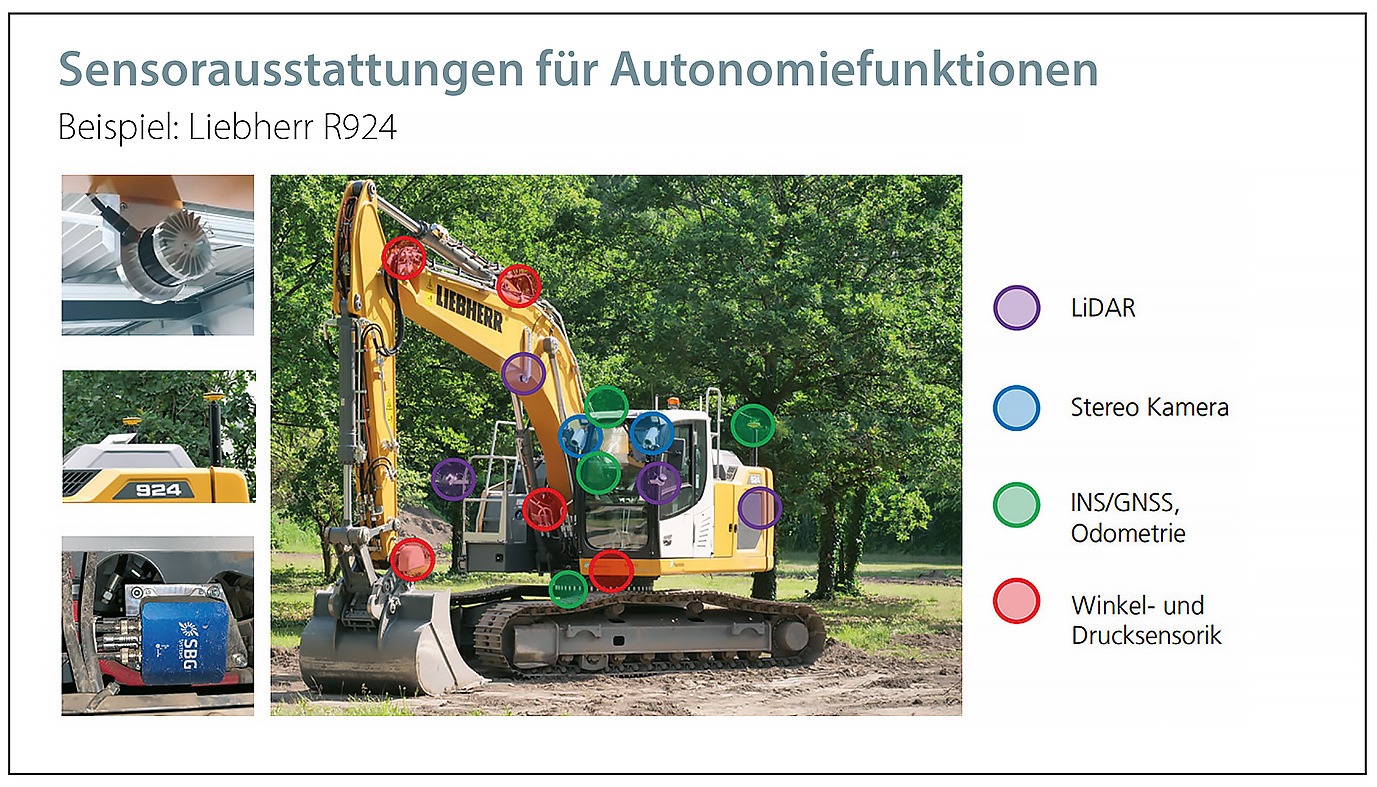

Schon zur Begrüßung der Veranstaltung hatte Prof. Jürgen Beyerer, Institutsleiter des Fraunhofer IOSB, klar gemacht: „Es ist absolut realistisch und in absehbarer Zeit umsetzbar, dass Teilabschnitte im Erd- und Straßenbau vollautomatisiert bearbeitet werden können.“ Prädestiniert dafür sei etwa der Autobahnbau, wo es um Routinearbeiten auf klar abgrenz- und absperrbaren, also gesicherten, Abschnitten gehe. Die zu solchen Zwecken einsetzbaren Baumaschinen müssen unter anderem zwingend mit LiDAR- als auch mit Kamera-Sensoren ausgestattet sein. „Solche Systeme könnten dann Tag und Nacht arbeiten. Gleichzeitig wollen wir keine Menschen einsparen, sondern bei gleichem Personal die Kapazitäten deutlich erhöhen“, sagte Beyerer. Für alle komplexeren Aufgaben, wie etwa Anschlussstellen, aber auch zur Kontrolle und Absicherung autonomer Abläufe brauche es weiterhin qualifizierte Fachkräfte.

Das IOSB selbst blickt auf eine lange Historie in Sachen Forschung an autonomen mobilen Robotersystemen zurück, die technische Basis für autonome Baumaschinen. Es ist ein Forschungsschwerpunkt in Karlsruhe. Stand heute gibt es den Experten zufolge eine große Vielfalt an Plattformen mit Sensorausrüstung für unterschiedliche Umgebungen und Anwendungsszenarien. Damit solche Robotersysteme wiederum auf Baustellen funktionieren, müssen bestimmte Faktoren, sogenannte funktionale Module, gegeben sein wie etwa Kartierung, Lokalisierung, Umgebungswahrnehmung, Ansteuerung, Pfadplanung, Bahnregelung und Hinderniserkennung. Die IOSB-Tüftler sprechen von einer Algorithmen-Toolbox für autonome Systeme, einer Art digitalem Baukastensystem. Auf dieser Basis könnten Baumaschinen in Zukunft zu einem intelligenten autonomen System um- und aufgerüstet werden. Sie sprechen von einem offenen System.

Dass das Thema automatisierte Baumaschinen nichts komplett Neues ist, sondern bereits seit etwa zehn Jahren immer wieder diskutiert wird und Vieles auch längst theoretisch machbar ist, verdeutlichte Gastredner Michael Schwall von Volvo in Konz, wo das Unternehmen unter anderem Bagger und Radlader herstellt. Gleichzeitig sei die Zeit für standardisierte Produkte „bisher noch nicht reif gewesen”. Doch nicht zuletzt die rasanten Fortschritte im Bereich der Künstlichen Intelligenz erhöhten zurzeit wiederum den Druck, die Automatisierung auch bei Baumaschinen voranzutreiben und etwas zu liefern.

Schwall nannte sowohl wirtschaftliche, soziale, technologische als auch ökologische Treiber, die das Thema derzeit wieder stärker befeuern (siehe Infokasten). Ähnlich wie im Pkw-Bereich gibt es in der Baumaschinenbranche unterschiedliche Automatisierungslevel. Derzeit befinden wir uns im Übergang von Level 2 (Partial Automation) zu Level 3 (Conditional Automation) bis Level 4 (High Automation). Die entscheidenden Fragen: Was wollen wir autonom gestalten? Wo sollen die Maschinen eingesetzt werden? Und wie gewährleisten wir die Sicherheit?

Dabei, betonte Schwall, sind die Einsatzgebiete und Anforderungen mit Blick auf die gesamte Baubranche – von Mining über Recycling bis zum (Straßen-)Bau – derart vielfältig, dass es eine riesige Fülle an autonomen Lösungen brauche, die erst erarbeitet werden müssen. „There is no just one automation solution“, betonte der Experte. Er gab Einblick in die Strategie von Volvo auf diesem Gebiet, wonach der schwedische Konzern (eben aufgrund der Fülle an Herausforderungen) ein Partnernetzwerk geknüpft hat – unter anderem mit Hexagon und verschiedenen Robotik-Spezialisten. Alle Partner haben einen Zertifizierungsprozess inklusive Authentifizierung durchlaufen, um an einer gemeinsamen Schnittstelle (Interface Solution) zu arbeiten.

Dabei liegt der Fokus derzeit verstärkt im Bereich Mining, weil es in Steinbrüchen um klare sequenzielle Schritte und Abläufe geht und die Komplexität der Aufgaben eher gering ist. Außerdem befinden sich solche Einsatzgebiete häufig in klar abgestecktem Privatbesitz. Orte also, in denen die eigentumsrechtlichen Aspekte unstrittig sind. Was wiederum bei Haftungsfragen eine Rolle spielen könnte. Angesichts drängender Herausforderungen wie Sanierungsstau, Fachkräftemangel und wachsender Nachhaltigkeitsanforderungen lautete Schwalls Fazit: „Die sinnvollen Gründe, sich mit Automatisierung zu beschäftigen, überwiegen.“

• Fachkräftemangel

• Kosteneinsparung

• höhere Sicherheit für Mitarbeiter

• voraussagbare(re) und gesteigerte Leistung

• Überlebensstrategie des Unternehmens